久しくPCパーツ系の記事書いてなかった。

色々パーツ買ってはいたもののやる気が起きずにサボってた。

というわけで、メモリを追加購入しました。

実はプライムデーセールで ADATA AD5U560032G-DT を2つ購入したばかりだったのだが、なんとなくむしゃくしゃしてより高クロックかつノンバイナリなメモリをポチっとやってしまったわけです。

購入したのはタイトルにも書いてある通りなんですが NEMIX RAM 96GB (2X48GB) DDR5 6000MHz PC5-48000 Non-ECC 288ピン UDIMM です。

わりと最近出てきたノンバイナリなメモリモジュール。

気になっていたんだけどこれまで使っていたBIOSTAR B650E GTQ が対応するのかわからんかったので購入を控えてたんだけども、プライムデーセールの裏でパソコン工房が ProArt X670E-CREATOR WiFi を6万円で投げ売りしてたのでこっちもポチっとやってしまい、購入を控える理由がなくなってしまったわけでした。

これで家にあるDDR5メモリの総量が400GBになりました!

ブツを開封した画像はこんな感じ。

下が表面、上が裏面にした状態。

通常であれば表の型番とか書いてあるシールにシリアル番号も記載されているんだけど、この製品には記載がなく、、、

かわりに裏面の中央にあるシールにそれっぽい番号が記載されている模様。

ただしこれがシリアル番号であるかは不明。

そして肝心のメモリチップはと言えば...

メーカー名の記載もなく謎の型番があるだけ。

10-1907-01-BA-B この型番でググっても何も出てこないしどこのメーカー製なのかさっぱりわからん。

もはや型番ですらないのかもしれない。

メーカー名さえ刻印できない程ひどい品質のチップってことだろうか...

まぁ何の情報も出てこないので、さっそく取り付けてみてBIOSを確認することにした。

手元に届いた時の ProArt X670E-CREATOR WiFi はBIOSバージョンが古く48GBモジュールに対応していなかったためBIOSをupdateして、、、

メモリの情報を表示してみたのがコチラ。

販売ページには6000MHzのJEDEC 100%準拠って書いてあるのにJEDEC 4800でしか動かん。

XMPやEXPOのプロファイルが入っているわけでもないのでOCするにしても自分で設定しないといけない。めんどくさい...

それはそれとして、謎チップの正体はどうやらMicron or SpecTekらしい。

MicronにしろSpecTekにしろだいたいの製品にはロゴが刻印されているんだがなぁ。

ロゴの刻印がないものはとてもあやしいし信用ならん気もするが。。。

しかもベンダー名が Avant となっているので販売ページにNEMIX RAMが製造と書いてあるのも嘘っぱちか?

NEMIX RAMとAvantの関係は全く知らんけど、どちらかがどちらかの子会社とかあるんだろか?

よく見ればシリアル番号なんか0が8つ並んでるだけでどちらも一緒だし怪しいことこの上ないな。

とりあえずamazonの販売ページに書いてあるこのあたりはほぼ嘘っぱちに見えるw

あやしいものはとりあえずテストしてみよう。

ということでMemtest86+の出番です。

時間がないのでとりあえず1周だけまわしてみた。

経過はこんな感じでエラーもなく進み...(湾曲モニターに映ったものをカメラで撮ってるので歪んでるっぽいのは許してちょ)

無事にPASSした。

1周だけなので絶対大丈夫とは言えないかもしれないけど、まったくの不良品てことはなさそうだ。

少なくとも容量は表記通り48GBx2だし、SPDも4800MHzになっているから最低限の動作に支障はなさそう。

あとは6000MHzと書いてある速度に関してだが...

とりあえず6000MHzで動作すると書いてあるんだからMemory Frequencyだけ6000MHzに変更してみるもあえなく撃沈。

まぁそりゃそうだよね。

ASUSのマザーボードは一部モデルにAEMP(ASUS Enhanced Memory Profile)という機能がついていて、勝手に推奨OCプロファイルを作ってるれる。

それに任せる設定にすると5000MHzでは動いた。

しかし、、6000MHzと謳っているものが5000MHzでしか動かんのは癪だ。

しかもAEMPにすると電圧も上がってしまうんだよな。

1.1vのままどこまでクロック上げられるかな、、、

ひとまずMemory Frequencyだけちょっとずつ上げてってみるか。

まずはZen4の定格5200MHzから。

普通に動いたな。

じゃあ次は5600MHzで。

これも普通に動いたな。

1.1vのまま5600MHzで動きゃとりあえず御の字か。

これより上だと最初に設定した6000MHzに近いとこになるから、たぶんすんなりいかんだろうな。

そこらへん詰めていくのはまた時間のある時にでもやるか。

今日はひとまずここまでで満足しとこ。

まずは pillow-avif-plugin をインストールする

通常gentooではpythonパッケージもemergeでインストールするがgentooの公式パッケージには pillow-avif-plugin が存在しないので pip で強制的に入れる

普通にインストールしようとすると以下のようにemergeで管理されているからインストールさせないよ、やりたいならvenv作ってやってねと出てくる

ので、最後の行にあるように --break-syste-packages オプションを付けて実行する

とりあえず自分の手元ではこれが原因で環境が崩壊するようなことはなかった

続いてMComixをavifに対応させるためにコードに一行追加する

改変するファイルがどこにあるか探すために以下のコマンドを実行する

自分の環境ではこの2箇所に存在するようだ

利用しているpythonのバージョンに応じて複数出てくると思われるが今現在利用しているバージョンのものだけ書き換えればいいと思われる

心配なら全部書き換えてしまってもたぶん問題ない(pythonのメジャーバージョンが異ならない限り

編集する箇所は一箇所だけ

このように import を一行追加するだけ

これでMComixでもavifファイルを表示できるようになった

参考文献

ここんとこAliexpressの激安SSDシリーズが続いていたので、今度はamazonの激安?シリーズ

今回の対象は Acclamator N50 1TB NVMe SSD というもの

調べてみると中国のメーカーらしい(メーカーの製品ページ

今時webサイトがhttpっていうのもイケてないけど、いつまでクリスマス気分でいるのこの人達は...

で、なんと今回の対象は現在amazonでタイムセール実施中でなんと 8,799円 で購入できる

この性能でこの価格はだいぶ安いんじゃないだろうか

samsungやKIOXIA、WesternDigitalなどしっかりしたメーカーの製品ではこの価格になることはないのでお得感半端ない

が、中身がどうなっているのか不安というのはあると思うので今回の記事にあいなったというわけ

ではさっそくパッケージから

外装はこんな感じ

まぁ普通?

箱を開けるとこんな感じ

一応マニュアルっぽいものも入っている

しかも日本語対応(でも書いてあるのはこれだけ

チップを確認したいのでシールを剥がしてみると...

どうやらコントローラーはMaxiotekのMAP1602A(1602-I)らしい

MaxiotekはJMicronの子会社らしいが評判はどうなんだろ?

SUNEASTとか比較的安価なNVMeはMaxio製コントローラーを使っているみたい

NANDチップは型番らしきものが書いてあって SFG6BATCET と書いてあるように見えるが、この型番で検索してみても何も出てこなかった

せめてどこが製造したものかくらいは知りたかった...

webページを見ると1602はPCIe Gen4x4のNVMe2.0、最大容量4TBまで対応しているらしい

最大読み込みは 7,200MB/s、最大書き込みは 6,500MB/s、IOPSは読み書き両方 1000K/sが上限みたい

性能的にはそこそこ上位のものなのね

ではようやく実測へ

CrystalDiskInfoではこのようになっている

まずは何も書き込まれていない空の状態から

メーカーの公称値通りきっちり出てる

コントローラの性能上限はもっと上なんだけど、ここで頭打ちってことはNANDの性能上限がこんなもんなのかな?

続いてH2testwにて耐久書き込み

最初は2GB/sくらいで書き込んでいたけど、だいたい170GB弱で速度が落ちて1.3GB/sくらいになった

SLCキャッシュ領域を使い尽くした感じだろうか?

しばらくこのまま続けて...

だいたい半分くらいになっても1.3GB/sくらいのまま

80%くらいまで続けてみたけど結局傾向はかわらずずっと1.3GB/s程度で書き込み続けられた

ただし後半はちょっと失速するタイミングが多くなった気がする(失速時でも450MB/sくらいは出てた

最後は77%まで書き込みを行った状態でのCrystalDiskMark

読み書きともに遅くなっているけど、実用上は問題なさそうな速度が出てる

つーわけで、この性能で8,799円なら買いなんじゃなかろうか?

さて、次は何を買って検証してみようかなー

ちょっと古い話になるけど...

今からおよそ4年前、2019年の2月にaliexpressで安いNVMeを購入したのでその性能について検証してみた(今更

購入したのはKingSpecのNE-256というモデル

当時は256GBだとおよそ7,000円前後という価格が多かった中で1つ4,200円という激安品

最近は日本のアマゾンでもKingSpecの名前をたまに見るけど、KingSpecの製品買うならアマゾンよりaliexpressの方が圧倒的に安い

買う人はだいぶ限られてそうだけどw

購入当時はこんな記事書くなんて思ってもいなかったので当然パッケージ未開封状態での画像などなく...

とりあえず現状の外観はこんな感じ

コントローラはSM2263XT、NANDの刻印は8B17F NW915となっている

コントローラはさておき、NANDはどこの製品だろう?

ロゴが完全に潰されていてリマーク品感が半端ない

まずはS.M.A.R.Tで取得できる情報

こんな感じ(左の画像が検証前、右の画像が検証後)

取得できる情報は少ないものの、温度や予備領域、総書き込み量など必用最低限の情報は取得できる

安物にもかかわらず温度も固定でなくちゃんとセンサーが入っている。

だいぶ年数が経過しているわりに使用時間が少なく、それでいて書き込み量だけは多いので何に使っていたんだろうねこれ...

OS入れたり消したりはしていたけど、それだけでこの量になるんかな

VolatileWriteCacheって表示があるのでDRAM搭載なのかと思ったけど、モノを見てもそんなチップついてないしなんなの?

と思って色々調べてみたところ、NVMe 1.2以降はHMB(Host Memory Buffer)という機能があるらしく、これのことなんじゃないかと思う

ホストPC上のメインメモリからいくらか容量を拝借してDRAMキャッシュの代わりにする機能らしい

どの程度の容量を使うかは固体によって違うらしく、設定により変更できるものもあるらしい

まぁ色々使ってたので一度TRIMかけてからCrystalDiskMarkを実行

はい、空っぽの状態だとこんな感じ

ハイエンド製品でもなければ当時の製品はだいたいこんなもん

とは言え、ちょっと書き込みは遅いかな...

んで、恒例の連続書き込み試験の結果はというと

こんな感じ

数百MB/sで書き込み続けられるのは32GB程度で、それ以降は50MB/sを基本にして定期的に400MB/sくらいまでスパイクする感じ

だいたい3割弱くらい書いた時のCrystalDiskMarkの結果はこんな感じ

空っぽ状態とあまりかわらない

5割くらいまで使用した場合はこんな感じ

これでもあまりかわらない

最後に7割5分くらいの使用量

ほほぉ...

大容量ファイルでも書き込まない限りは体感かわらないんだなぁ

買ってみたシリーズ。

aliexpressで安いSSDを物色していたら1TBで5千円を切るSSDを発見!

Walramっていう謎メーカーのmSATA SSD 1TB

表示価格は5千円ちょっとだったけど、5%OFFになるらしくぎりぎり5千円以下になった(今見たらちょっと値上げされてる)

前回のSATA SSD 2TBは5千円で詐欺だったので、容量単価で倍額出してみた感じw

で、実際届いたモノがこれ

パッケージはまともに見えるが、表のちっさい空間には本当ならネジが入っているんじゃなかろうか、、、

そして開封した画像がこちら

表に2枚、裏に2枚の計4枚、1枚あたり256BGで1TBにしてあるみたい

NANDチップは SKHynix H25T1TC48C というもの

コントローラは安物SSDでよく使われているらしい YS9082HPというものだった

で、今回はmSATAという事もあり普通にPCに接続できないのでこんなのを使って確認していく

CrystalDiskInfoで見るSMARTの情報は以下のような感じ

温度はたぶん例によって30度固定になってると思うw

そんで次はCrystalDiskMarkの結果

こいつは KRHK-MSATA/S7 を使ってPCのSATAに接続して、中身が空の状態で計測したもの

ほどほどに速度出てるしこれで5000円なら古いPCの再生用には十分じゃね?

じゃあ今度は本命の全容量使えるんかってとこだけど...

結果から言えば全容量使えました!

途中PCがスリープに入ってしまって850Gくらいで止まってしまったりもしたんだけど、、、

安いけど普通に使えてしまっておもしろくないよなぁw

とは言え最近は国内でも1TBなら6千円前後のものも出てきたし、激安ってほどでもないんだよな

それはそれとして、この速度どのくらい維持できるんだろうね?

SSDの一般的な話として7割程度にしておかないと遅くなる的な話を耳にするけど、安物もそれにあてはめていいんだろか?

というわけでやってみた結果が以下

画面中央にあるH2testwの書き込み量と、画面右にあるディスクの転送速度に注目してほしい

書き込んだ量はだいたい330GBくらいで、そのちょっと前からディスクの転送速度がガタ落ちしてるのが見てとれる

これ以降はずっと書き込み速度が40MB/s程度しか出なくて、全容量使い切るのにめちゃくちゃ時間がかかった...

一度H2testwを完走した後、trimかけて再度やり直してみたのがこちら

やっぱり同じくらい書き込んだところで遅くなるね

この状態でCrystalDiskMarkをかけると...

でーん

しょぼしょぼ...

読み込みはまぁいいとしても、書き込みが絶望的

シーケンシャルなんかHDDのが速い可能性まである

SLCキャッシュとやらが全容量の3割程度までしか搭載されていなくて、それを使い切るとこうなるってことなんだろうね

高級品ならこれが全容量の7割ほど搭載されていて、そこまで速度が維持できるってことなのかな?

まぁひとまず安かったけど全く使えないってわけじゃないからよかったかな

買ってみたシリーズ。

最近amazonでもSUNEASTのSSDが随分安くなったなぁ、、と思いながら眺めていたところaliexpressで驚異的な安さのSSDを発見したので買ってみたという話。

買ってみた商品はコレ。

なんとびっくり2TBで5千円を切っているじゃないですか!

これはうさんくさい。。

この価格だし2TBとか言って中身は容量を偽装したマイクロSDカードだったりするんじゃないの?

まぁ安いしとりあえず買ってみるか。

というわけで届いたモノがこちら。

おや?思ってたよりしっかりしてる。

プチプチにくるまった本体だけが送られてくるものと思ってたのにちょっと意外。

外装もまぁ普通のSSDて感じ。

当然のように筐体はアルミじゃなくプラスチックなので安物感はある。

そしてPCへの接続そっちのけでまずは分解して中身を見てみる。

あれ?マイクロSDじゃない?

これはもしかして・・当たりなのか?

マークと型番的にはintel(現solidigm)製品っぽいけど。。

検索してみても 29FSRHB2KABTM4 なんて型番は見当たらないな。

spectekみたいにパーツナンバーデコーダとか公開してくれたらいいのに。

コントローラの刻印も消されてるし、NANDチップの刻印も正当なものとはちょっと思えないよねw

まぁ見た目はそれっぽく作られていて普通に使えそうな気配を感じるというのはわかった。

次は実際PCに組み込んでみる。

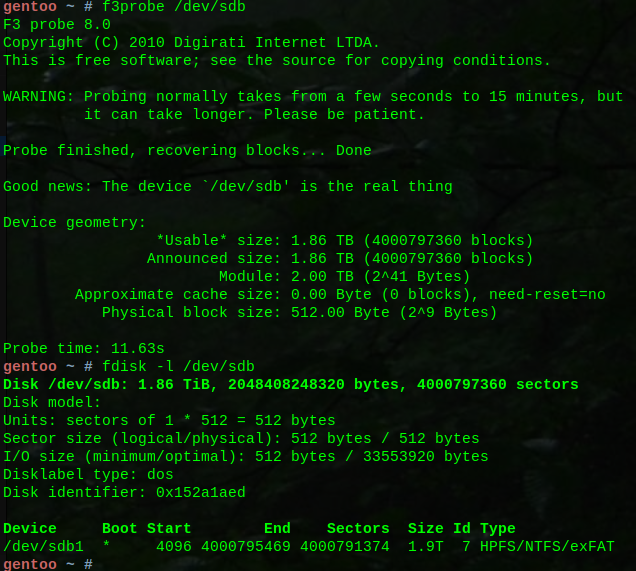

一旦USB <-> SATA変換を利用してf3probeとfdiskをかけてみた。

あれ?

f3probeでは2TB使えるって言ってるぞ?

しかも初期状態でファイルシステムが用意されている。

初期状態でファイルシステムが用意されているモノはだいたい容量が偽装されているものなんだが。。。

もしかして本当に使えるのか?

USB経由だと色々認識がアレなので、PCを変更してSATAで接続して色々見てみよう。

まずは定番CrystralDiskInfo

ほほぅ、ちゃんと2TBで認識しているしSMARTっぽい情報も色々出てくる。

続いてこちらも定番CrystalDiskMark

速度に関してはまぁ安物なので致し方なし、という感じだろうか。

ReadよりWriteの方が速いのはとても謎だが。。

さて最後に本当に全領域を使えるのか確認してみよう。

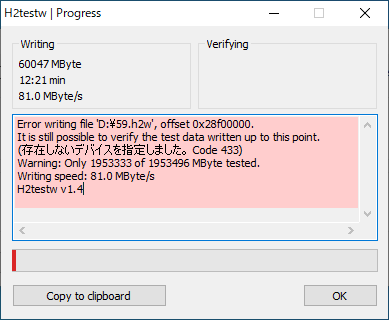

使うのはH2testw

とりあえず順調に進んでいる。

と思いきや死んだ。

念の為フォーマットしなおして再度実行してみる。

やっぱり死んだ。

色々と順調そうに見えたけど、実際のファイル書き込みでは失敗。

安物は所詮安物、偽装品だったということか。

使えたら儲け物だと思ったんだけどなぁ。残念。

YOELEOというフレーム/ホイールメーカーがある事をはじめて知った。

中華カーボンホイールはちょっと興味がありつつも、これまでは基本リムブレーキの自転車ばかりだったので専用ブレーキシューが必用とか雨天時の制動力が、、という理由でカーボンリムは避けてきたんだけども。

でもこの価格見ちゃうとちょっと欲しくなるよねー。

YOELEO SAT C38|38 PRO クリンチャー/チューブレス とか重量的には高級アルミホイールと大差ないくらいなんだけど、リム高がアルミよりも高いから巡行性能が高そうなんだよねぇ。

しかも価格的には高級アルミより若干安いくらいだし、 K9BL3DUP2N というクーポンコードを入力するとさらに10%OFFになるらしい。

11万弱でカーボンホイールが入手できるならかなり安い部類な気がする。

しかもこのあたりのフレームのカラーリングもなかなか好みだしちょっと買ってみたいと思ってしまう。

買ったところで置き場所がないのだが。。。

まぁ最近は他にも色々安くカーボンホイール出してるところはあるんだけど。

特に驚異的な価格なのが ELITE WHEELS の MARVEL かな。

重量的にはYOELEOよりちょっと重くなるけど、$599という価格で購入できてしまう。オソロシイ。

さらには DRIVE 40V なんて YOELEOと同価格帯なのにスポークまでカーボンなホイールが買えてしまう。

あとは今乗ってるクロモリフレームを無線化したくて SRAM FORCE eTap AXS なんかも欲しくなっている。

Di2はバッテリーからの配線の問題でどうしても古いフレームには搭載できなかったり、できたとしてもそこそこ無理があったりするんだけど、SRAMは比較的簡単に無線化できそうでいいなぁって思ってる。

しかし最近のコンポーネントはディスクブレーキ前提ってのが多くて、どうしても最上位とか、上から2番目とかのお高いグレードじゃないとリムブレーキ用ってのが設定されていないんだよなぁ。

SRAM RIVALにしてもSHIMANO 105にしてもミドルグレードは完全に油圧ディスク専用になってしまって悲しい。。

宝くじでも当たれば気兼ねなく色々買うんだけどなぁ。。笑

でーん。

ででーん。

Intel Arc A380 検証 という事で昨日はResizableBARを有効にしただけで何も設定しない状態でのベンチ結果をお届けしたわけですが。

最後の方にちょろっと書いたオーバークロックの検証もしてみたのでさらっと公開しておく。

構成については おぢさんのPC のサブ機を見ていただくとして。

まずは軽くおさらい。

デフォルト状態でのFF14ベンチは以下のような感じ。

フルHDならそこそこ快適に遊べるけどWQHDでは厳しいかなという印象。

つーてもメインストリームなGPUであれば平気で20,000を超えるスコアになるので貧弱である事にかわりはなくGTX 1650やRX6400にさえ劣る結果となっている。

これをオーバークロックするとどこまでいけるのか?という興味を持ったのでとりあえずやってみた。

結果から言うと「頑張ってGTX 1650並」というところ。

付属のユーティリティソフトで設定できる上限までクロックを上げた状態でこのスコア。

もっと電圧を盛れば多少上がる可能性もあるが大きく変わることはないだろうと思いここで止めておいた。

この時の消費電力と温度は以下のような感じ。

参考にデフォルト状態のものも貼っておく。

横に並べた方が見やすいかな。

消費電力は20W弱、温度は10度強上がっているのに対し、スコアは1,000程度しか上昇していない。

ちなみにメモリクロックは一切変化なし、コアクロックは2,000MHz -> 2648MHzに変化している。

オーバークロックした状態で負荷をかけてもファンの音は気にならず、静かな環境なら聞こえるかな、という程度。

個人的には環境音の方がうるさくファンの音は全く気にならなかった。

しかしまぁこれなら負担かけないでデフォルトのまま使った方がいいかな。

そもそもがローエンドGPUなので頑張ったところで知れているし。

余談ですがこんな設定でも試してました。

もしOCで常用するなら、このくらいがバランスよさそうかなって思った設定なので一応載せておきます。

結論としてはゲーム用途で考えるならGTX 1650、RX6400、6500XTあたりを選ぶ方が安く快適な環境が構築できる。

A380を選ぶシチュエーションがあるとしたらIntelの大ファンとか4画面出力したいとか、そういったこだわりがある場合くらいだろう。

とは言え

- 4画面出力

- ハードウェアエンコード/デコード

- 補助電源なし

という条件をまとめて叶えるにはこの選択肢しかないのも事実なので、唯一無二の存在として是非ともがんばっていただきたいところ。

(日本国内に流通していてこの条件を満たせるグラボはRTX A2000くらいだろうか、、、高い、、、)

エンコード関連の検証もしてみたいなーとは思っているので、気が向いたら記事にするカモ。

んでは、またー。

前回の更新からだだいぶ間があいてしまったけど、久々にPCパーツを購入したので検証していこうと思う。

今回購入したのはタイトルにもある通り Intel Arc A380 というグラフィックカード。

国内で唯一流通している ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6GB OC

ではなくて。

中国で流通している GUNNIR Intel Arc A380 Index 6G というモデル。

何故こんな珍品を購入したのかと言えば、 本来A380のTDPは75Wなので補助電源は不要なんだけど、ASRockのA380はOCモデルとなっていて補助電源がついている。

この補助電源が邪魔くさくてたまらんのと、ITXサイズだとファンがうるさいという欠点があるのでこれを避けた形。

一方 GUNNIR Intel Arc A380 Index 6G はと言えば、デュアルファンでOCなし、補助電源もなく2スロットぴったりでケースにも収まる。

しかも微妙に(3千円くらい)安いというオマケつき。

表示価格が 1,199.00 元で、特に何もしなくてもいくらかの割引がついて、送料を追加して最終的には 1,268.00 元。

たぶんカード会社の手数料も上乗せされて日本円では 26,368 となりました。

今回は jd.com という中国のサイトを初めて使ったんだけど、このサイトすごいわ。

aliexpressとかメじゃないかもしれないと思った。

価格に関してはaliexpressには敵わないんだけど、配送がものすごく速かった。

中国から日本まで、なんと4日で届きました。

10日に注文して、13日にはもう届いちゃう。物流の進化ってすげぇなぁ、と素直に感心する。

で、実際に届いたのがコチラ。

さっそくパッカーーーーーン!

はい、紙が出てきました。

CDとか無駄なものは一切入ってません。これだけです。

質素。

で、この紙をどけると、、

ブツが見えてきましたね。

御本尊を袋から取り出すとこんな感じ。

全面的にカバーに覆われていて、見た目はそこそこ良さそうなグラボに見える。

が、実際(バックパネルまで)プラスチックなのでかなり安っぽい印象。

このバックパネルなくてもよかたのでは・・?と思わざるをえない。

ヒートシンクはそこそこの大きさだがヒートパイプは入ってなさそうかな?

まぁローエンド製品だし当然と言えば当然だし、ITXサイズのボードについてるウニを横から見たような形のヒートシンクよりはしっかりしてそう。

で、これをサブ機となっている SUGO 16に...

ここに

こう。

んー。

貧弱なGPUのわりにしっかりした外装なので、そんなのしょぼく見えないのがイイネ。

補助電源ケーブルもないので見た目もスッキリしててイイ。

ここでちょっとスペックのお話。

Intel Arc A380の公式スペックは コチラ。

ローエンドなんだけど一応レイトレーシングユニットも搭載しているし、他社はVRAM 4Gが多いところ6G搭載している。

このへんは後発である事をちゃんと活かしているんじゃないかなって思うよね。

そしてさらにローエンドでは珍しくハードウェアエンコード/デコードにもしっかり対応。

Radeon RX 6400なんかはこのへんをざっくり削ってきてるしね。

特筆すべきはAV1にまで対応していることかな。

さすが最後発という感じ。

で、公式の資料を一通り確認したところで今回購入した GUNNIR Intel Arc A380 Index 6G のスペック を見てみよう。

どーん。

はい、公式通りで一切変更なし。

出力ポートはDP x3, HDMI x1という最近のセオリー通りの構成。

IntelなんだからThunderboltくらいつけてくれてもよかったんじゃないのって思わなくもないけど、そうすると値段がね...

てなわけで、早速(?)動かしていきましょう。

取り付けた後にドライバをインストールするわけですが、ダウンロードしてきたドライバのファイルが1.33GBもある。

なにこれすごい。

実際はウンコなコントロールソフトとか色々入るのでその分もあるんだろうけど、、

こんな出来の悪いソフトウェアならない方がマシなのではって思う。

たぶんそのへんの悪評はググったらいっぱい出てくると思うので割愛。

競合GPUとの比較なんかはYoutubeにいっぱいあると思うので詳しい話はそっちを見てもらうとして。

とりあえずFF14ベンチを動かして素のA380がどの程度の実力なのかを確かめてみる。

CPU等の構成に関しては おぢさんのPC を参考のこと。

で、いきなり結果なんだけど。

FF14暁月ベンチ 最高画質でフルスクリーン、WQHDとFHDでこんな感じでした。

WQHDだとまぁ遊べなくはないけどちと厳しい感じ。

FHDだとそこそこ快適に遊べるかもだけどレイド戦だと厳しいかもしれない?

まぁローエンドだしこんなもんかね。

そんでベンチ実行中の消費電力と温度をグラフにしてみたのがこちら。

HWInfoで読んだ値なのでデータの信憑性についてはよくわからん。

GPU使用率が100%に張り付いても60度弱、で40W程度しか電力を消費していない。

これはローエンドとしてはなかなか優秀なのでは?

アイドル時の温度はあまり下がらないけど、消費電力は17-19Wくらいまで下がってるし。

これはアレかな?

ヒートシンク盛りすぎ疑惑?

そいやベンチ中もファンの音全く聞こえなかったな。

WQHDでもFHDでも値に変化はなかったので全力振り絞ってこうなんだろうね。

付属ソフトウェアでOCとかできるみたいなので、そこらへんいじってみるのもまぁ面白いかもしれない。

が、あくまでサブ機としての利用だしOCで常用とかはないかな。

遊んで楽しんだらデフォルトに戻して使おう。

ひとまず今回はこんなところで。

気になる事があればコメントつけてもらえればやってみるかもしれません。

あと付属ソフトによるOCとかそこらへんはやってみて楽しかったら記事にするカモ

んでは、またー。

実験機として愛用しているSilverStone SUGO 16にCore i7 12700を突っ込んでいるわけだが、マニュアル通りの取り付けだとNoctua NH-U12A chromax.blackがどーしてもシングルファンになってしまう。

ついに完成 で書いた通り電源の配線の都合上どうしてもフロント側のファンをつけられなかったのだが、、

DeepCool AK500を買うか悩んで色々調べている時この記事を見て「おや?」と思い試してみることにした。

勘のいい方は記事を見て気付いただろう。

そう、この画像である。

ついに完成 にある画像と見比べてみる。

んんー??

電源の向きが・・?

SST-SG16ってそんな向きで電源取り付けできたっけな・・?

と思いながらマニュアルを見返していると・・

そういやフロントファンって、80/92/120mmそれぞれついたんだった。

そしてSFX電源に搭載されているファンの径は92mm。

ということは、、、

これ、電源ファンを固定しているネジをはずしてケースの外側から止めてやればこの向きでつくのか!

じゃ、早速やってみよう。

おお、確かにこの向きで取り付けができた!

これならNH-U12A chromax.blackもデュアルファンのまま運用できそうだ。

と思ってみたものの問題が発生。

あれ、これサイドパネル閉まらなくね?

別角度から見てもやっぱ無理じゃね?

うぅん、いい案だと思ったんだけどなぁ、、、

じゃああの記事はどうやってあの位置に電源を取り付けているんだろうか?

L字型の薄い電源ケーブルなんぞ売ってるの見た事もないしなぁ。

じーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーっと見つめて、、、

これ、、もしかして・・?

ネジ穴じゃないけどこれでいけるんじゃね?

どのみちファンのネジを共有するなら2箇所以上止められないし。

やったー!サイドパネルも閉まったー!(喜びのあまり写真撮影を忘れている)

というわけで、最終的にこんな感じでNoctua NH-U12A chromax.blackをデュアルファンのままSilverStone SUGO 16に取り付ける事に成功!

これで冷却能力がきっと向上するぞ。

そしてNoctua NH-U12A chromax.blackが真価を発揮できればDeepCool AK500を買って試したところでこいつに敵うはずがない。

価格もそんなに安くないしDeepCool AK500はパスかなー。

じゃ、さっそくベンチとってみよう。

結果はこんな感じ。

マルチ10分まわして最大79度。

シングルファンの時は81度だったから2度ほど下がった事になる。

が、時期が時期だけに室温も上がっている。(たぶん2度くらい違う?)

にもかかわらず2度下がっているというのは非常にすばらしい結果。

うーん、こういう試行錯誤も自作PCって感じでイイヨネー。

またなんか面白そうなもの見つけたら記事しにします。

そんじゃ、またー。

で、送られてきたのがコレ。

前回のものはただの袋だったけど、今回はちゃんと箱に入ってる。

まぁ以前のはショップ向けだからバルク状態だったのかもしれないけど。。

中身を開封するとこんな感じになっている。

うむ、やはり前回とは全く違う。

んでまぁ早速取り付けるわけだが、もはや分解とか取り付けの画像は不要かなって思うので結果だけ。

まずはラジエーターをフロント側に吸気で取り付けた結果。

はい、残念ながらサーマルスロットリングが発生してしまいました。

外気を直接ラジエーターに当てられるぶん冷えるかなって思ったんだけど、10分実行するとぎりぎり100度に到達してしまう感じ。

何度かやり直してみたけどいずれも結果は同じだった。

やはり冷却液の量が少なくラジエーターも小さいため温度が上がりやすいようだ。

が、このケースはちょっと特殊な構造になっており電源の排気がフロント側で行われるようになっている。

もしかするとラジエーターで暖まった空気を電源ファンが吸い込み、それをフロント側に排気することで悪循環になっている可能性もある。

とりあえず化粧箱をパシャパシャ撮っておく。

開封するとマニュアルと御本尊が入ってる。

簡易水冷にはよくある感じの梱包になってて、特筆すべきものはないかな。

中身を確認して、外箱を閉じて改めて眺めてみると、、、

んん・・?

あれ、ラジエーターの厚みが27mmになってる?

なんで??

計測してみても確かに27mmになってる。

公式サイトにはちゃんと32mmってあるのにどうして・・・

と思ってtwitter で NZXTJapan さんに絡んでみたところ、なんと公式ページの表記間違いだとのこと。

マジカヨー。

まぁ今更返品も面倒だし検証してみたいからこのままでいいけどさぁ。。。

ぐぬぬ。と思いながらも仕方ないので取り付けを開始する。

例によって NH-U12A chromax.black には一時退場していただく。

この製品は珍しく水冷ヘッド側ではなくラジエーター側にポンプがついている。

ラジエーター側にポンプがついているとラジエーターをボトムに配置できるからいいよね。

そして真ん中左側の袋が普通に同梱されているAM4/LGA1200/115x用のリテンションキットと変換ケーブル類。

真ん中右側の袋がショップが同梱してくれたLGA1700用リテンションキット。

一番下にあるのは標準ファン。

まずはLGA1700用リテンションキットを開けて取り付けていこう。

内容物はこんな感じだった。

うわ、なにこのバックプレートっぽいもの。

ぺらっぺらじゃん!

指で簡単に曲がるじゃん、大丈夫なのこれ?

と思いつつ取り付けようとしてふと思う。

何かがおかしい。

このリテンションキットの見た目、Asetek系ポンプのものじゃないか?

確か Kraken X/Z シリーズはAsetek系ポンプだったと思うけど、Kraken 120は違ったような・・?

本来は画像右下にあるやつを水冷ヘッドに取り付ける形で使うんだよなこれ。

そもそも元々ついてるやつと形状が全然違うし、合わせてみてもスッカスカじゃん?

マジカヨー。

で、ググってみたらこんなんが出てくるよね。

まさにコレじゃん!

いや、ebayを全面的に信用するわけじゃないけど、、、

本来はこんなのが送られてくるべきらしいよ?

この動画でも紹介してた。

これはさすがに間違えて送ってきたと言わざるをえないだろ。。

ひとまず購入店には画像つきで「本当にこのリテンションキットであってんの?」という問い合わせメールを送信しておいた。

というわけで、残念ながら本日は取り付けができないらしい。

なんか昨年末から買い物運みたいなものが全然ないんだよな。

佐川急便が荷物紛失したり、予約商品の入荷が著しく遅れたり、異なるものが届いたり。。

前厄だからなのか?

お祓いが必用なのか??

というわけで、どーん。

さすがにちゃんとLGA1700対応してるね。

箱を開けるとまずはバックプレートとかリテンションキットが鎮座している。

こいつをどけると御本尊が見える。

例によって御本尊を角度を変えながら見てみる。

こんな感じでグリスは最初からシャレオツな感じで塗布されている。

まぁこれは使わないんだけども。

マトリックスフィンデザインとか言うらしい。なんかカッコイイ。

そしてベース部分はダイレクトタッチ式になっている。

ダイレクトタッチ式はあまり冷えないという話もあるが、実際はどうなんだろうね?

ちなみにグリスを塗って一度取り付けた後、はずして確認すると伸び具合はこんな感じ。

ちょっとベース部分の面積が足りてない感じもするね。

最終的にはこんな感じで取り付けが完了。

Noctua NH-U12A chromax.black よりも前面、背面ともに余裕があるね。

本当はファンはpush側につけるんだけど、電源ケーブルと干渉しちゃって取り付けられないので仕方なくpull側に取り付けてる。

果たして冷え具合はどうなのかな?

というわけで、CINEBENCH R23のマルチを10分間実行してみた結果がコチラ。

Noctua NH-U12A chromax.black には敵わないけど、3500円でこの冷却能力なら全然悪くないんじゃないかな?

ちなみにNH-U12Aの結果は先日の記事にあるので比べてみてね。

この結果はファンもAK400付属のものを使っているのでCPUクーラーとしての性能比較になっているわけだけど、このファンをNH-U12AについていたNF-A12x25に交換すると純粋にヒートシンクだけの性能比較ができそう。

というわけで試してみた結果がこちら。

構成は全く一緒でヒートシンクに取り付けるファンをAK400付属のものからNF-A12x25に変更しただけ。

結果は見ての通りほぼ変化なし。

ファンの音に関してはケースファンとして前後にNF-A12x25を取り付けていてそっちもぶん回っているのでだいぶうるさい。

正直ヒートシンク付属のファンがうるさいのか静かなのか全くわからんw

今回はDeepcool AK400 vs Core i7 12700という感じで書いてみたけど、どうだっただろうか。

今日レビュー解禁という事でyoutubeなんかにもレビュー動画はたくさん出てきている頃だとは思うけど、サイズ感とか冷却能力とかの参考になればと思う。

個人的にはAINEX SE-224-XTAとも比較してみたいので、いずれやってみるかもしれない。

じゃ、今日はここまで。

GW中は遊びに行くので更新しませんので悪しからず。