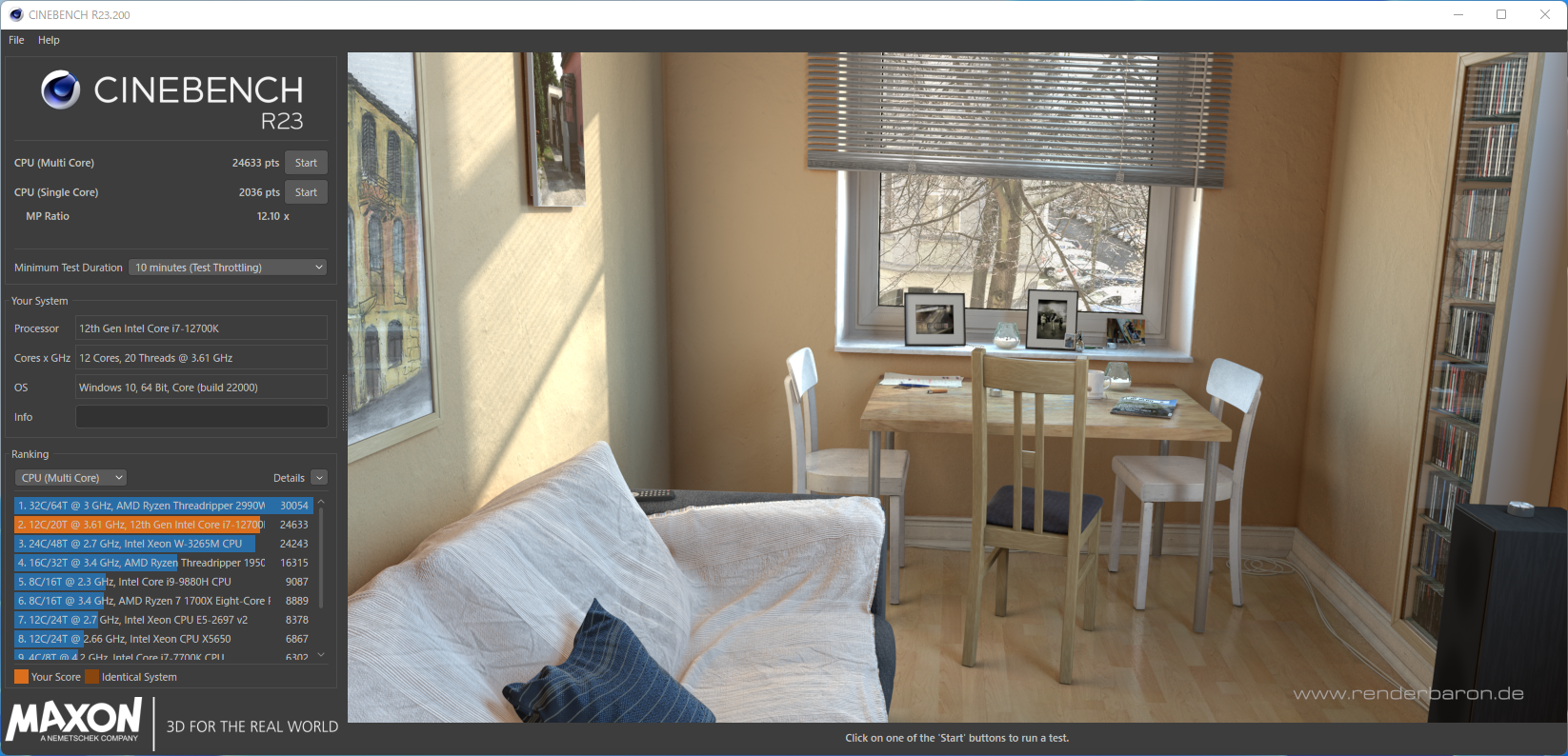

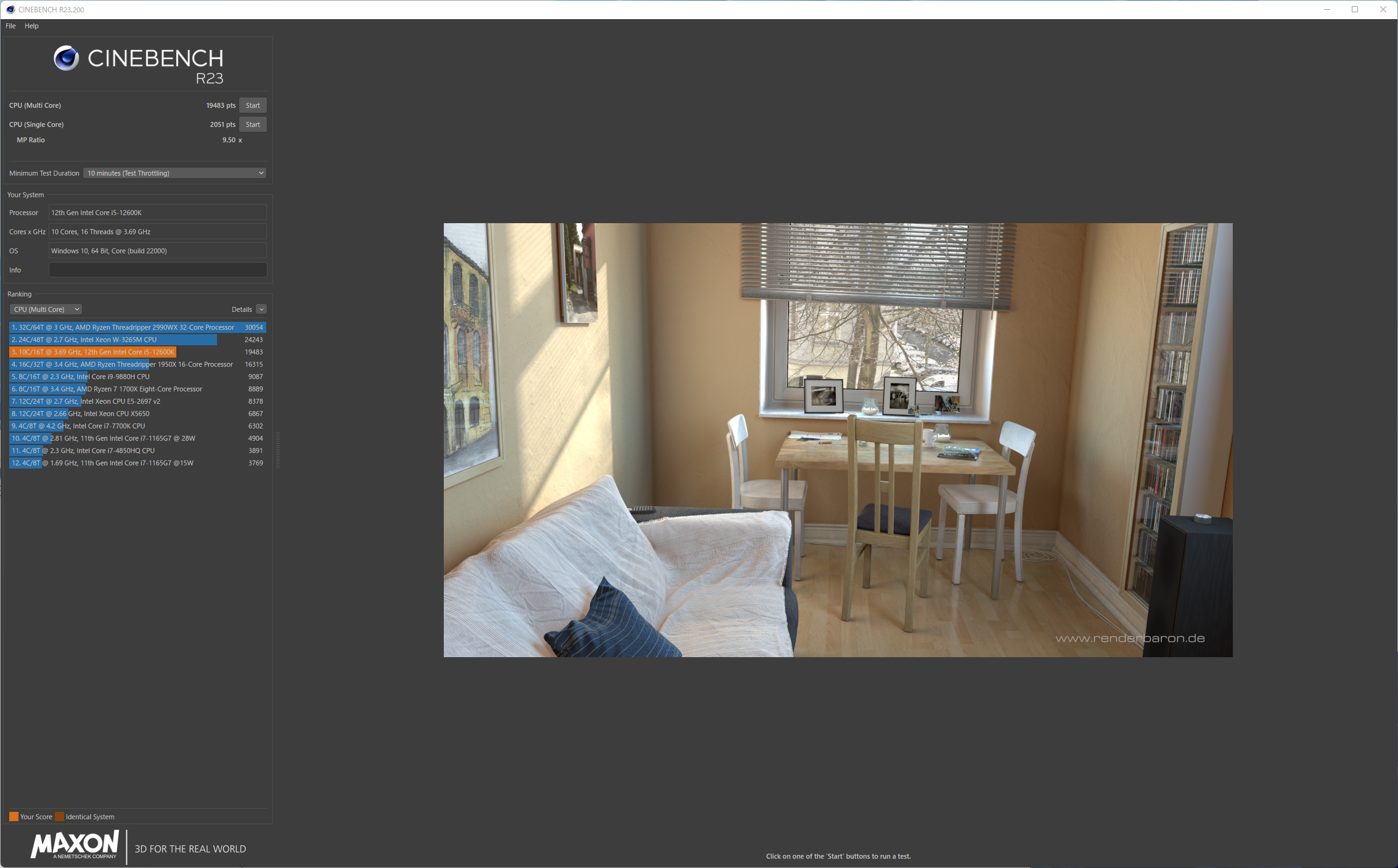

HWinfoみたいな消費電力を計測できるようなソフトウェアもわからんし、とりあえずベンチの結果だけぺたぺた貼っていくことにする。

| Single | Multi | URL | |

|---|---|---|---|

| Ryzen 9 5950X | 1728 | 16409 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/13880853 |

| Ryzen 9 3900X | 1321 | 11958 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/13878715 |

| Core i7 12700K | 1834 | 15856 | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/13883328 |

シングルのスコアはやはりインテル強し。

Ryzen最高峰の5950Xを12700Kが超えてくる。

12600Kは計測してないけど、たぶん12600Kもシングルだけなら5950Xを超えるんだろな。

あとやっぱり消費電力が気になるよなぁ。

hwmonの情報いじくって作れないもんだろか。

電圧はとれると思うから電流がわかれば、、ちょっと調べてみよう。

あと試してみたのは chromium のコンパイル。

3900Xと5950Xで同条件(CPUだけ入れ替え)でコンパイルを実行して時間を計測しつつ発熱とかをグラフ化してみた。

いずれも -j 16 を指定して16コア(スレッド?)を割り当てた状態。

| コンパイル時間 | 各種グラフ | |

|---|---|---|

| Ryzen 9 5950X | ||

| Ryzen 9 3900X |

5950Xのグラフで線が途切れている時間があるのはCPU換装のため電源を落としていた時間。

で、温度とかロードアベレージが高くなっている部分がコンパイル中。

3900Xがぴったり4.07GHzに張り付いて動作しているのに対し5950Xは結構ブレていておおむね4.2-4.5GHzの間で動作している。

それに伴い動作中の温度も若干上昇。

クロックも上がっているので当然と言えば当然だがもうちょっと温度低くなって欲しいなぁ。

コンパイルにかかる時間は111分から89分へと大幅に短縮された。

これはスバラシイ効果。

ただまぁこの20分のために78k払う価値があるのかって言われると正直微妙な感じはする。

こうやって見てみれば5900Xでも十分だっただろうし、もっと言えば入れ替えなくても妥協はできるレベルではあるんだよなぁ。

ここまでくるともやは浪漫の世界。

まぁ買ってしまったものは仕方ないので存分に使い倒すんだけどね!

というわけで一頻りCPUを買い漁って(お金がなくなって)しまったのでしばらく大きな買い物はできないなぁ。

しばらくはなんかちまちま面白そうな安物を見つけて買ってみる生活が続きそう。

面白そうなものを見つけたらまた記事にしていきます。

普段使っているGentoo Linuxはパッケージインストールといってもrpmやdebのようにコンパイル済のものをインストールするわけではなく、ソースをダウンロードしてきて手元でコンパイルする方式なのでchromiumのアップデート頻度とコンパイル時間には若干嫌気がさしていたところ。

そんなところにこの価格で16C/32TのCPUが出てきたらそりゃポチっちゃうよね。

そして他のも確認してみたところ、どうやらXモデルは全てタイムセールの対象になっているっぽい。

| 通常価格 | 価格.com最安値 | タイムセール価格 | ||

|---|---|---|---|---|

| Ryzen 9 5950X | 85,600 | 78,466 | 77,992 | |

| Ryzen 9 5900X | 63,300 | 56,594 | 57,539 | |

| Ryzen 7 5800X | 47,800 | 43,970 | 43,451 | |

| Ryzen 5 5600X | 32,500 | 29,215 | 29,542 |

通常価格は秋葉原に店舗構えているPCパーツ屋の価格にしてあるのでちょっと高く見えるかもしれませんが。

アマゾンの通常価格は店舗価格よりちょっと高いことが多いんですが、タイムセールでモノによっては価格.com最安値さえぶっちぎった価格になってますね。

4月20日に新製品を発売するのでそのための在庫処分なのかな?

ただ新製品はローエンド中心なので上位クラスまで値下げってのはちょっと腑に落ちない気もする。

上位クラス含めて価格改定があるってことなんだろうか?

5800Xに関しては5800X3Dが出てくるので値下げされるのも自然だし、5600Xあたりも5700X, 5600, 5500といった製品が出てくるので改定もわかるが...

5900Xと5950Xがセール対象になってるのがよくわからん。

Intelの12世代に押されて在庫がダブついてるとかそんな理由かな?

まぁそんなわけで昨日 DDR5メモリが欲しい とか書いたばかりなわけですがメモリは買わずCPUを買ってしまったのでした。

めでたしめでたし。

自分がUWQHDのモニターを購入したのは2015年の話。

DELLのU3415Wという湾曲タイプのウルトラワイドを10万前後で購入したのだが。。

最近は同じ34インチのUWQHDモニターでも5万円前後になってて安いなーって思っていたんだけど、それより大型のものもこんな価格なのね。

ちょっと欲しいなって思ったけど、現状がU4021QWなのでこれ以上このサイズのモニターがあってもな、などと考え思い止まる。

U4021QWの不満点はインターフェースかな。

同時期に発表されたLG 40WP95CやLenovo P40w-20なんかはUSB-Cポートが2つあってDP AltモードでのMSTが使えるのでそっちのがいいなって思ってる。

ただ現状はDELL以外のモニターは本当に売られているのかさえわからない程に情報がない。

海外では売られているような雰囲気だが、それも1-2サイトくらいしかなく。。

さらに円安やら素材の価格高騰により値段も跳ね上がっているので、結論としては買っといてよかったって話なのだが。

うーん、しかしUSB-CでのMSTが使えるモニターいいなぁ。。

最近の円安具合とか、マテリアル系の価格高騰具合を見てると今後しばらくは値上がりが続きそうだし、買える時に買っておいた方がいいんじゃないかという気持ちが大きくなってしまって悩ましい。

どうせ今年の後半にはRyzen 7000 Seriesも出てきてそっちでもDDR5が必用になるだろうし、買っておいて損はないと思うんだけど。。。

現状はSPDが4800で設定されているものが主流だけど、今後はどうやらSPDが上がる方向らしく5200とか5600あたりになるという情報も見え隠れしているので踏ん切りがつかない。

しかしそれを待っていては価格が高騰してしまうかもしれないし、、、

うーーーん、悩ましい、、、、

どうしたもんかなぁ。

IOパネルもザ・安物。

とは言えUSB-C(3.2 Gen2x2)もついているしLANも2.5Gbpsなので不足はない。

というわけで、今回はここまで。

これから奥さんのPCにこいつと12600Kを組込みます。

組込みとかBIOSとかはまた今度気が向いたら書きます。

10%オフクーポンがあるので、たぶんこれが最安になるはず?

CPUが増殖したので26日からの新生活セールが始まったら買おうと思っている。

DDR4メモリとCPUクーラーが流用できるので初期費用を抑えて12世代CPUを導入できるマザーボード。

そのぶんWiFi/BTがないのでそこは別途用意する必用がある。

PCIeスロットは過分にあるので拡張に困ることはないはず。

ASUS以外ならもうちょっと安い製品もあるんだけどLGA1200用クーラーが流用できないのでその分初期費用が上乗せされてしまうのよね。

というわけで早く26日にならないかなぁ。

これ、amazonで元値が7,406円なのにさらに20%offクーポンまでついて購入価格が6千円弱っていうおそろしい1TBのSSD。

製品画像を見るとあきらかに1チップしか搭載していないしあやしいことこの上ないのでポチってみた。

M.2形状だけどSATA3接続なので速度はまぁ期待しないにしても本当にこの価格で1TBなんてあるの?と。

で、届いたので本当に1TB書けるのか確認してみたんだけど...

のっけからこうですよ。

普通M.2形状のSSDって何かしら保護するためにパッケージされているもんでしょうに。。

輸送中に折れたりしたらどうするつもりだったのさこれ。

開封したブツの写真はこんな感じ。

製品画像同様にチップが1つしか実装されていなくて、見た瞬間「あー、これはダメなやつじゃないか」と思った。

とりあえずfdiskでどう認識されているか確認。

# fdisk -l /dev/sdb Disk /dev/sdb: 931.51 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors Disk model: Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 33553920 bytes

このようにfdiskでは1TBと認識される。

まぁここまではMicroSDでもあるように容量だけ偽装して実際には半分以下の容量で書き込めなくなってしまうっていうパターンかなって思ってddで900GiB書いてみた。

# dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=1G count=900 status=progress 966367641600 bytes (966 GB, 900 GiB) copied, 18577 s, 52.0 MB/s 900+0 records in 900+0 records out 966367641600 bytes (966 GB, 900 GiB) copied, 19150.5 s, 50.5 MB/s

そうしたらなんと本当に900GiB書けちゃったじゃないですか。

これは正直驚きを禁じえない。

だって6千円で1TBのSSDですよ?チップ1枚ですよ?

まぁ書き込み速度はかなり遅いんですけども。。

いや、本当にびっくりでした。

今や1チップで1TBなんていう時代なんだなってのも驚きですが。

安くて大容量のSSDが欲しい方はおひとつポチっとしてみてはいかがでしょう。

My new ... に書いた通りゲーム用PCの中身を入れ替えるために色々購入したのでつらつらとレビューのような事をしてみる。

ASUS ProArt Z690-CREATOR WIFI に関しては検索してみても特にレビューとかなかったので画像を混じえて雑感をば。

まず開封の儀。

箱を開けるとこんな感じ。以外とシンプル。

箱の中身を全部出すとこんな感じ。

- マザーボード本体

- Wi-Fiアンテナ

- SATAケーブル x2

- DP-DP ケーブル

- 小さなシール的なもの(両面テープ?)x4

- M.2 用の止め具

- LED/SW ピンヘッダ用集約コネクタ

- 紙マニュアル

- ドライバCD

- QRコードが書かれた紙(たぶんこのあたりちゃんと読むとAdobe製品3ヶ月無料で使える?)

本体を袋から出してみる。

中央にあるM.2ヒートシンクに何かの跡があってちょっと気になるがまぁ使用には問題あるまい。

バックパネルはこんな感じ。

DP inが2つあってTB4出力に変換できるのがステキ。

NICも2.5Gと10Gが1つずつあるし、Intel AX210NGW搭載なのでWi-Fi6EとBT5.2にも対応している。

A-RGB用のピンヘッダは合計3つあって、最近の光り物指向にも十分対応できそう。

フロントパネル用のUSB3.2Gen2x2ヘッダも装備。ケース側が対応してないと使えないけど。

CPUへの電力供給は4ピンx3になっている。

きっと12900Kとか12900KSみたいなモンスターCPUを使う時には必要になるんだろうね。

おぢさんが使うのは12600Kだから2本挿しときゃ十分な気がする。

CPUソケットカバーもProArt仕様になっている。

こんなとこ金かけんでもいいから安くしてくれって思うけど、実際ここケチったところでそんなに安くもならんのだろうな。

あとASUSのZ690マザーボードはLGA1200用のCPUクーラーが流用できるように設計されているので穴の形状がちょっと特殊。

B660でもROGシリーズなんかはこうなっているものもあるみたい。これとかこれとか。

下部にもSATAが2つあるけど、側部にもSATAが6つ。

SATAコネクタの横にあるのはUSB3.2用のピンヘッダ。

最初どこにあるのかわからずめっちゃ探したのはナイショ。

CPUまわりのファンとポンプ用のピンヘッダ。

奥からポンプ、CPUファン、CPUオプションファンとなっている。

標準ではCPUファンコネクタに何か挿さってないとエラーとなってOSが起動しない。

M.2/チップセットまわり。

最近の高価格帯のマザーならこんなもんかね。

一番上が22110まで、真ん中が2280まで、下は2本入るようになっていて片方が22110まで、もう片方が2280まで対応となっている。

最後のM.2スロットはSATA5-8と排他っぽい。

M.2は専用の止め具がついていてネジなしで固定できるようになっている。ステキ。

ヒートシンク側のネジは抜けないようになっていてこれもなかなかステキな配慮。

M.2 SSDを取り付けてヒートシンクもかぶせた状態。

下の部分がちょっとだけ見えるけど、冷却が必要な部分はちゃんと覆われていそう。

一番上のM.2スロットを使ったわけだが、IOパネルカバーとヒートシンクがかぶっていてヒートシンクが脱着しにくい。

計ってみると隙間が5-6mmほどしかなかった。

そりゃ素直に上に持ち上げるとぶつかるよね。

外す際は手前に引くように、取り付ける際は手前から滑り込ませるようにしないといけない。

で、実際ケースに組み込んだらこんな感じ。

BIOSの設定は比較的わかりやすくなっているが1点だけ不満が。

ASRockみたいにBIOS上からARGBの発光パターンを指定できるものかと思っていたら、off/onは制御できるけど発光パターンは一切制御できないのね。

Windowsで使う場合は専用ソフト入れれば問題ないけど、Linuxで使う場合はちょっと面倒だなーと思ってしまった。

まぁLinuxにもOpenRGBがあるのでどうにでもなるとは思うけど、BIOSで設定して覚えててくれるのが一番楽でいいなぁ。

動かしてる絵面は撮り忘れたので割愛。

簡単にFF14ベンチを動かしてこの記事を終わろうと思う。

まずは組替え前の状態でとったFF14ベンチ。

構成が今と違ってて、マザーがX570 TaichiじゃなくB450 SteelLegendになっているがまぁ大差はあるまい。

そして組替え後がこちら。

CPU換装に伴いOSもWindows11になっているので厳密には環境がちょっと異なるのだが参考になれば。

ちなみに暁月ベンチだとこんな感じ。

漆黒ベンチの時のCPU温度と消費電力はスクリーンショット撮り忘れたんだけど、CPU温度が最高67度でCPU消費電力が95W程度だった。

CPUへの負荷が低いのかCPUを使い切れていないような感じを受けた。

あ、ちなみに12600Kでベンチ動かしたのは定格じゃなくASUSの AI Overclocking というのを有効にしてある。

E Coreの状態を見忘れたのでP Coreだけ違いを記録しておく。

| 定格 base | 定格 boost | 定格 全コアboost | oc base | oc boost | oc 全コアboost | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| P Core | 3.7GHz | 4.9GHz | 4.5GHz | 3.7GHz | 5.3GHz | 5.1GHz |

ゲーム用PCのために以下を購入

| CPU | Intel Core i5 12600K |

|---|---|

| Memory | Crucial CT2K32G48C40U5 |

| Motherboard | ASUS ProArt Z690-CREATOR WIFI |

現状の3900Xに不満はないんだけど、なんとなく。。。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/25fbb4f4.52f118ad.25fbb4f5.45a6740c/?me_id=1206032&item_id=13414034&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjism%2Fcabinet%2F1718%2F0649528905666.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)